Die lexikalische Entscheidungsaufgabe: Zugriff auf das mentale Lexikon

Die lexikalische Entscheidungsaufgabe (LDT) ist eine der klassischen und beliebtesten linguistischen Experimentaufgaben, wenn es darum geht, zu verstehen, wie Menschen Sprache verarbeiten. Der Hauptzweck der lexikalischen Entscheidungsaufgabe besteht darin, sowohl die Genauigkeit als auch die Geschwindigkeit zu messen, mit der die Teilnehmer präsentierte Zeichenfolgen als Wörter oder Nichtwörter (Pseudowörter) identifizieren können.

Überblick

Wie funktioniert es?

- Stimulus-Präsentation: Teilnehmer sehen Wörter (Zeichenfolgen von Buchstaben), die entweder echte Wörter oder erfundene Wörter (d. h. Nichtwörter) sind. Zum Beispiel ist die Zeichenfolge „sun“ ein Wort, aber die Zeichenfolge „xog“ ist kein Wort.

- Antwort: Teilnehmer müssen schnell entscheiden, ob das Wort ein echtes Wort ist oder nicht.

- Ergebnisse / Messung: Ob die Antwort korrekt war oder nicht, sowie Reaktionszeiten.

Hauptverwendungszwecke: Zweck der lexikalischen Entscheidungsaufgabe

- Lexikalischer Zugriff: Wie das Gehirn Informationen aus seinem mentalen Lexikon (d.h. ihrem mentalen Wörterbuch) abruft.

- Wortfrequenz: Understanding how frequent (or common) a word is will affect recognition.

- Semantische Priming: Wie verwandte Wörter Zielwörter beeinflussen. Zum Beispiel wird die Präsentation des Wortes „chair“ vor dem Wort „table“ die Reaktion auf das Wort „table“ verbessern.

- Klinische Bewertungen: Die lexikalische Entscheidungsaufgabe ist auch im Bereich der Psychologie im Kontext klinischer Bewertungen beliebt, um die Sprachbeherrschung von Patienten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu verstehen.

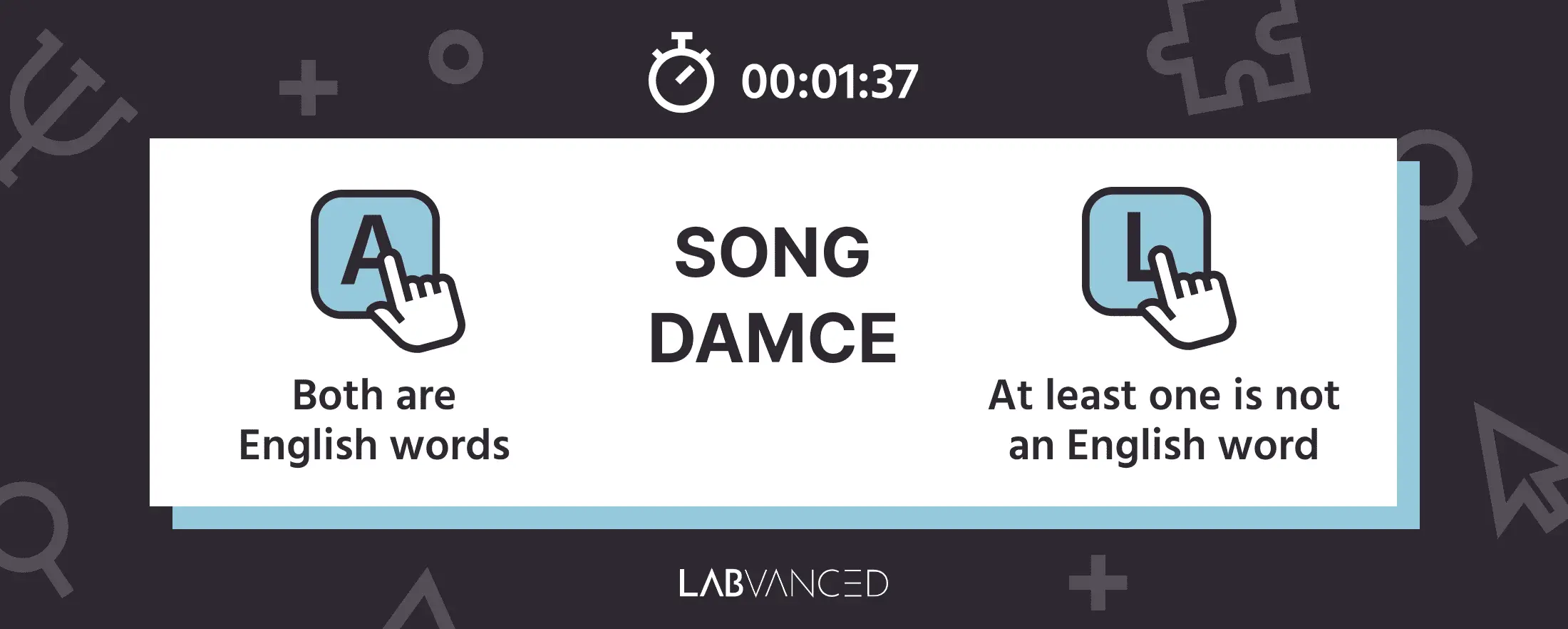

Das obige Bild ist eine Illustration der Dualen lexikalischen Entscheidungsaufgabe mit Reaktionszeit und Auswahl, einer bekannten Variation der lexikalischen Entscheidungsaufgabe.

Aufgabendetails

Im Folgenden werden wir die lexikalische Entscheidungsaufgabe ausführlicher besprechen, einschließlich der Arten von Pseudowörtern (falsche Wörter), die verwendet werden, sowie der Faktoren, die für die Aufgabe berücksichtigt werden, und Variationen der Aufgabe.

Stimuli-Präsentation

Teilnehmer zeigen eine Reihe von Zeichenfolgen und müssen angeben, ob es sich um tatsächliche Wörter in der angegebenen Sprache handelt oder nicht.

- DOG (echtes Wort)

- MOP (echtes Wort)

- ZXTU (Nichtwort, phonetisch unplausibel)

- PLARP (Nichtwort, aber phonetisch plausibel)

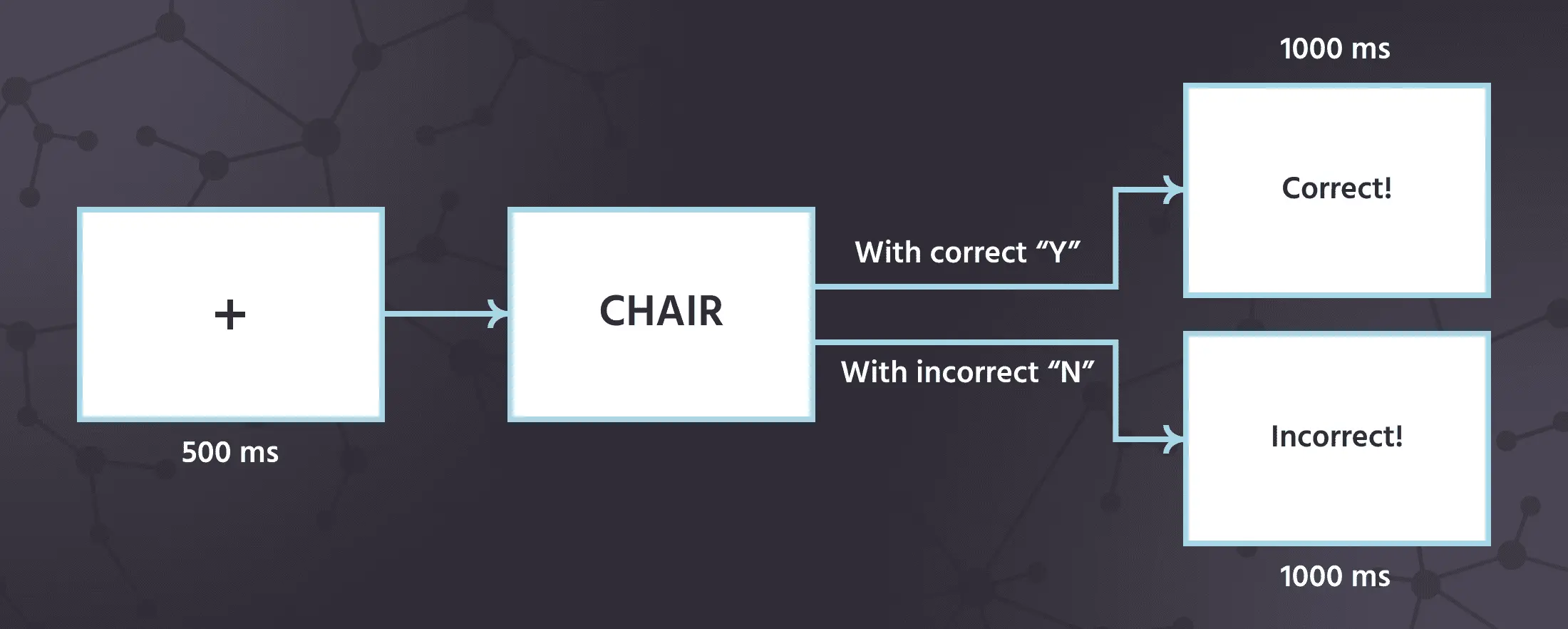

Teilnehmer antworten auf jede Zeichenfolge, indem sie eine Taste drücken, um ihre Antwort einzureichen (d.h. ob es sich um ein echtes Wort handelt oder nicht). Oft wird ein Feedback auf dem Bildschirm angezeigt, das angibt, ob die gegebene Antwort richtig oder falsch war, wie im Bild des Aufgabenablaufs unten dargestellt.

Arten von Stimuli / Nichtwörter

Forscher variieren oft die Arten von Stimuli, um verschiedene Aspekte der Worterkennung zu erkunden, und es gibt einige Variationen in den in der Literatur verwendeten Begriffen, aber hier sind einige Beispiele:

- Echte Wörter: Zeichenfolgen, die tatsächliche Wörter in der Zielsprache sind, von denen erwartet wird, dass der Teilnehmer sie korrekt identifiziert.

- Plausible Nichtwörter: Nichtwörter, die phonetisch wie echte Wörter klingen, wie "bort." Pseudomorpheme können in diese Kategorie fallen. Zum Beispiel kann „CRAN“ im Wort „CRANBERRY“ wie ein Morphem erscheinen (die kleinste bedeutungsvolle Einheit einer Sprache), ist in Wirklichkeit aber kein Wort (Gagné, C. L., Spalding, T. L., Nisbet, K. A., & Armstrong, C., 2018).

- Unplausible Nichtwörter: Nichtwörter, die nicht wie echte Wörter klingen, wie „KLTZ“, das sind typischerweise Zeichenfolgen von Konsonanten oder Symbolen (Fernández-López, M., Marcet, A., & Perea, M., 2023).

- Hochfrequente Nichtwörter: Hochfrequente Pseudowörter beziehen sich auf falsche Wörter, die auf tatsächlichen Wörtern basieren, die häufig in der Alltagssprache auftreten. Zum Beispiel ist „PEOGLE“ ein Pseudowort basierend auf „PEOPLE.“

- Niedrigfrequente Nichtwörter: Niedrigfrequente Pseudowörter beziehen sich auf falsche Wörter, die auf tatsächlichen Wörtern basieren, die nicht so häufig in der Alltagssprache auftreten. Zum Beispiel ist „DIURMAL“ ein Pseudowort basierend auf „DIURNAL“ (Perea, M., Rosa, E., & Gómez, C., 2005).

Faktoren

Unten finden Sie Beispiele für Faktoren, die bekanntlich die Worterkennung in der lexikalischen Entscheidungsaufgabe beeinflussen. Sie sind wichtig zu beachten, wenn Sie Ihre lexikalische Entscheidungsaufgabe einrichten.

| Faktor | Beschreibung |

|---|---|

| Häufigkeit | Wörter, die häufiger (oder gebräuchlicher) in der täglichen Verwendung sind, führen typischerweise zu niedrigeren Reaktionszeiten, da sie leicht erkennbar sind (Hudson, P. T., & Bergman, M. W., 1985). |

| Wortlänge | Längere (umfangreichere) Wörter haben typischerweise höhere Reaktionszeiten (Hudson, P. T., & Bergman, M. W., 1985). |

| Erwerbsalter | Je früher ein Wort im Leben erworben wird, desto schneller wird es aus dem semantischen Gedächtnis abgerufen, im Gegensatz zu Worten, die später im Leben erworben werden (Juhasz, B. J., Yap, M. J., Raoul, A., & Kaye, M., 2019). |

| Nachbarschaftsdichte | Orthografische oder phonologische Nachbarschaftsdichte (berechnet als die Anzahl der Wörter, die sich nur durch ein Grafem oder Phonem vom Zielwort unterscheiden). Mit anderen Worten, orthografische Nachbarschaftsdichte bezieht sich darauf, wie viele Wörter mit einem Zielwort in Beziehung stehen, indem man einen Buchstaben ändert. Phonologische Nachbarschaftsdichte bezieht sich darauf, wie viele Wörter ähnlich wie das Zielwort klingen (Meade, G., Grainger, J., & Declerck, M., 2021; Karimi, H., & Diaz, M., 2020). |

| Konkretheit | Die Konkretheit eines Wortes steht im Zusammenhang mit sensorimotorischen Erfahrungen. Konkretheit liegt typischerweise auf der einen Seite des Kontinuums, während „Abstraktheit“ auf der anderen liegt (Khanna, M. M., & Cortese, M. J., 2021). |

| Vorstellbarkeit | Fängt auch die perceptuellen oder sensorischen Merkmale eines Wortes ein und bezieht sich darauf, wie einfach oder schwierig es ist, sich ein Wort mit dem geistigen Auge vorzustellen. Wörter, die einen höheren perceptuellen Stärke haben, sind auch tendenziell bildlicher (Khanna, M. M., & Cortese, M. J., 2021). |

Es ist wichtig zu beachten, dass es in den Grenzen dieser Faktoren einige Unschärfen gibt. Zum Beispiel neigen Wörter, die früher im Leben erworben werden, auch dazu, konkreter zu sein. Außerdem überschneiden sich „Konkretheit“ und „Vorstellbarkeit“ in der Definition, und es gibt eine beträchtliche Anzahl von Forschungen, die sich mit diesen zwei Themen und ihrer Beziehung befassen (Khanna, M. M., & Cortese, M. J., 2021).

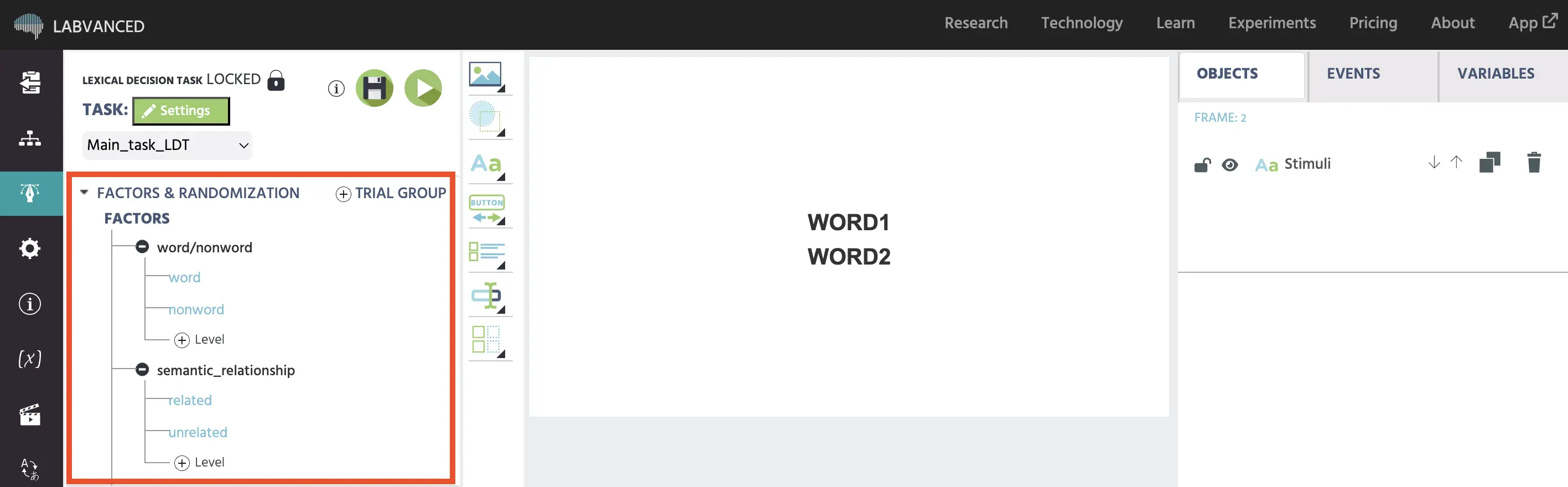

Das folgende Bild zeigt, wie Faktoren in Labvanced unter Verwendung von dem Trial-System: behandelt werden können.

Variationen der lexikalischen Entscheidungsaufgabe

Die lexikalische Entscheidungsaufgabe, die so beliebt ist, hat viele Variationen. Hier ist eine Liste von einigen interessanten Variationen:

- Doppelte lexikalische Entscheidungsaufgabe oder Duale lexikalische Entscheidungsaufgabe: Ein Paar von Zeichenfolgen wird präsentiert und der Teilnehmer muss entscheiden, ob beide Zeichenfolgen echte Wörter sind oder nicht, wie im Video unten gezeigt (Meyer, D.E. & Schvaneveldt, R.W., 1971).

- Auditive lexikalische Entscheidungsaufgabe: Im Gegensatz dazu, die Stimuli in schriftlicher / visueller Form zu sehen, bietet diese Variation der Aufgabe Stimuli in auditiver Form an (Barrios, S., & Hayes-Harb, R., 2021). In einer aktuellen Studie zur Untersuchung des Einflusses von Gesichtsmasken während der COVID-19-Epidemie implementierten Forscher die auditive lexikalische Entscheidungsaufgabe in Labvanced und fanden heraus, dass Stoffmasken einen negativere Wirkung auf die Worterkennungstests hatten als Kn95-Masken bei ausschließlich audio Präsentationen (Cox, B. G., Tuft, S. E., Morich, J. R., & McLennan, C. T., 2024).

- Priming: Es gibt viele Möglichkeiten, diese Methode zu verfolgen, aber das grundlegende Prinzip des Primings bezieht sich darauf, wie eine sehr schnelle Präsentation einer Zeichenfolge von Buchstaben die anschließende Leistung in der lexikalischen Entscheidungsaufgabe beeinflussen kann (Soares, A. P., Velho, M., & Oliveira, H. M., 2020).

- Lexikalische Entscheidungsaufgabe in der amerikanischen Gebärdensprache (ASL): Ein relativ neuer Ansatz zur traditionellen lexikalischen Entscheidungsaufgabe, diese Variation verwendet darstellbare Zeichen (Caselli, N. K., Emmorey, K., & Cohen-Goldberg, A. M., 2021).

- Flankierer: Einige Studien haben auch Flankierer verwendet, um das Zielwort anzuzeigen, was darauf hindeutet, dass die Verteilung der räumlichen Aufmerksamkeit in einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe mit Flankierern das natürliche Leseverhalten imitiert (Meade, G., Grainger, J., & Declerck, M., 2021).

- Bilinguale lexikalische Entscheidungsaufgabe: Diese Variation mischt die Stimulusliste, um Zielwörter in einer zweiten Sprache einzuschließen (Vanlangendonck, F., Peeters, D., Rueschemeyer, S. A., & Dijkstra, T., 2020).

Das Video unten zeigt das Experiment zur Dualen lexikalischen Entscheidungsaufgabe in Labvanced. Sie können es in Ihr Konto importieren und für Ihre nächste Studie nutzen. Sie können es auch (natürlich) bearbeiten, um andere Stimuli zu haben oder anstatt von zwei Zeichenfolgen, können Sie nur eine haben.

Datenerhebung

Wie bereits erwähnt, sind die Messungen, die am häufigsten aus der lexikalischen Entscheidungsaufgabe erfasst werden, die Richtigkeit der Antwort und Reaktionszeiten.

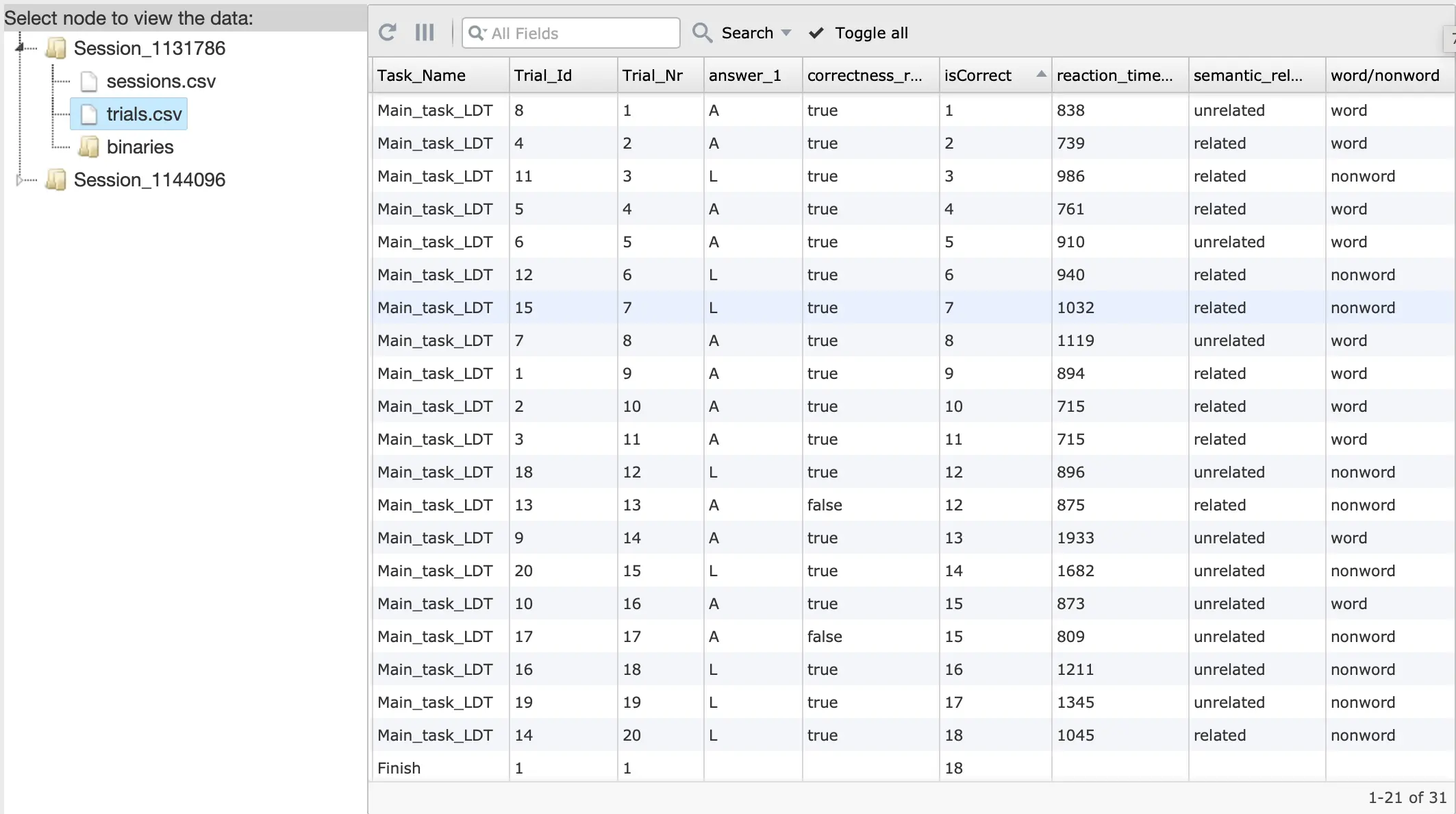

Im Bild unten zeigen wir, wie die Ergebnisse der lexikalischen Entscheidungsaufgabe aussehen, die aus einem Online-Experiment in Labvanced gesammelt wurden.

Fortgeschrittene Methoden

Fortgeschrittene Methoden können mit den oben genannten Ansätzen der Datenerhebung kombiniert werden, einschließlich:

- fMRI: Studien, die die lexikalische Entscheidungsaufgabe mit funktioneller Magnetresonanztherapie (fMRI) kombinieren, zielen darauf ab, neuronale Korrelate und Gehirnaktivierungsmuster bei der Verarbeitung von Wörtern zu finden, einschließlich spezifischer Aspekte, die mit der Aufgabe verbunden sind, wie semantische und morphologische Verarbeitung (Kim, J., Kim, S., & Nam, K., 2024).

- EEG: Forschungen, die die lexikalische Entscheidungsaufgabe nutzen, können auch ein Elektroenzephalogramm (EEG) als zusätzlichen Datenstrom verwenden, um die elektrische Aktivität kognitiver Prozesse während der Aufgabe mit hoher zeitlicher Präzision zu messen (Silva, P. B., et al. 2022).

- Eyetracking: Durch die Hinzufügung von Eye Tracking zu einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe zielen Forscher darauf ab, Einblicke in die visuelle Verarbeitung und Augenbewegungsmuster zu gewinnen (Premeti, A., Isel, F., & Bucci, M. P., 2024).

Aktivieren Sie einfach die Webcam-Eyetracking-Option in Labvanced und beginnen Sie mit der Datensammlung Ihrer Blickdaten in Ihrer lexikalischen Entscheidungsaufgabe. Webcam-basiertes Eye Tracking ist eine innovative und schnell wachsende Methode zur Messung von Aufmerksamkeit. Die Technologie von Labvanced ist von Fachkollegen geprüft und erfüllt die DSGVO, indem keine Gesichtsdaten der Teilnehmer gesammelt werden ✅ ✅

Klinische Anwendungen der lexikalischen Entscheidungsaufgabe

Die lexikalische Entscheidungsaufgabe wird in vielen klinischen Anwendungseinstellungen genutzt, einschließlich der folgenden Bereiche:

Sprachentwicklungsstörungen

- Legasthenie: Da die lexikalische Entscheidungsaufgabe zur Untersuchung der Worterkennung verwendet wird, ist sie relevant in diesem Patientenstamm, da Legastheniker eine beeinträchtigte Worterkennung haben. Die lexikalische Entscheidungsaufgabe kann die Sensibilität gegenüber orthografischen und phonologischen Defiziten messen, die zusammen mit fortgeschrittenen Methoden genutzt wird, um neurophysiologische Korrelate zu identifizieren und den lexikalischen Zugriff zu isolieren, indem man den Prozess des lexikalischen Abrufs versteht (Silva, P. B., et al. 2022).

- Spezifische Sprachstörung: Die spezifische Sprachstörung (SLI) ist eine neurogenetische Erkrankung, bei der die Sprachproduktion und das Verständnis beeinträchtigt sind. Die lexikalische Entscheidungsaufgabe wird als direktes Maß für die lexikalisch-phonologische Verarbeitung verwendet (Evans, J. L., Maguire, M. J., & Sizemore, M. L., 2022).

Kognitive Störungen

- Alzheimer-Krankheit: Ältere Menschen mit Alzheimer-Krankheit erfahren Veränderungen in ihrer Sprache und ihren Kommunikationsweisen. Die lexikalische Entscheidungsaufgabe bietet einen Einblick in ihr Lexikon und ein Mittel zur Bewertung spezifischer Komponenten wie lexikalisch-semantische Verarbeitung, die ihre Fähigkeit zeigt, die Bedeutung von Wörtern zu verstehen (Miceli, A., et al., 2023).

- TBI: Trauma-Bedingte Hirnverletzung (TBI) beeinflusst die kognitive Verarbeitung. Forscher, die die lexikalische Entscheidungsaufgabe verwenden, um TBI, Kognition und Sprache zu studieren, zielen darauf ab zu verstehen, wie diese Prozesse und Mechanismen miteinander verknüpft sind (Russell, K. C., et al., 2012).

Neurodevelopmentale Störungen

- ASD: Die Autismus-Spektrum-Störung (ASD) ist eine neurodevelopmentale Störung, die durch bestimmte Verhaltensweisen gekennzeichnet ist, einschließlich Kommunikationsstörungen. Die lexikalische Entscheidungsaufgabe wird dieser Bevölkerungsgruppe verabreicht, um das Profil der Sprachverarbeitung zu erfassen (Wilkinson, M., et al., 2022).

- ADHS: Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist mit Sprach- und Sprechproblemen auf verschiedene Weise verbunden. Die lexikalische Entscheidungsaufgabe wird in dieser Gruppe eingesetzt, um das kognitive Profil und die Sprachverarbeitung zu verstehen (Metzner, I. P., et al., 2021).

Psychiatrische Störungen

- Schizophrenie: Das linguistische Profil bei schizophrenen Patienten ist ziemlich ausgeprägt. Die lexikalische Entscheidungsaufgabe ist somit eine nützliche Aufgabe für Forscher, um das semantische Gedächtnis und das Sprachverständnis bei diesen Patienten zu bewerten (Li, F. & Xu, X., 2022).

- Bipolar: In dieser Arbeit führten die Forscher die erste Studie durch, bei der die lexikalische Entscheidungsaufgabe bei bipolaren Patienten durchgeführt wurde. Die Ergebnisse zeigten, dass während die bipolaren und Kontrollgruppen keine statistisch signifikanten Unterschiede in den Aktivitäten des linguistischen Verarbeitungsnetzwerks haben, es eine höhere Aktivierung im motorischen Reaktionsnetzwerk in der bipolaren Gruppe gab (Kusi, M. et al. 2022)

Sonstige

- Die lexikalische Entscheidungsaufgabe kann für verschiedene Experimente verwendet werden. In diesem Beispiel wurde die lexikalische Entscheidungsaufgabe in Labvanced bei Patienten durchgeführt, die ihren Geruchssinn verloren hatten, um zu überprüfen, ob ihr Verständnis olfaktorischer Wörter intakt blieb (Speed, L. J., Iravani, B., Lundström, J. N., & Majid, A., 2022).

Fazit

Insgesamt ist die lexikalische Entscheidungsaufgabe ein kraftvolles Experiment, das online oder im Labor durchgeführt werden kann, um ein besseres Verständnis der Sprachbeherrschung zu erlangen. Es gibt mehrere Variationen und Beispiele der lexikalischen Entscheidungsaufgabe, einschließlich der auditiven Lexikalischen Entscheidungsaufgabe. Insgesamt besteht der Zweck dieser Aufgabe darin, Einblicke in Sprache über verschiedene Populationen zu gewinnen.

Referenzen

- Barrios, S., & Hayes-Harb, R. (2021). L2 processing of words containing English/æ/-/ɛ/and/l/-/ɹ/contrasts, and the uses and limits of the auditory lexical decision task for understanding the locus of difficulty. Frontiers in Communication, 6, 689470.

- Caselli, N. K., Emmorey, K., & Cohen-Goldberg, A. M. (2021). The signed mental lexicon: Effects of phonological neighborhood density, iconicity, and childhood language experience. Journal of Memory and Language, 121, 104282.

- Cox, B. G., Tuft, S. E., Morich, J. R., & McLennan, C. T. (2024). Examining listeners’ perception of spoken words with different face masks. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 77(3), 478-491.

- Evans, J. L., Maguire, M. J., & Sizemore, M. L. (2022). Neural patterns elicited by lexical processing in adolescents with specific language impairment: support for the procedural deficit hypothesis?. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 14(1), 20.

- Fernández-López, M., Marcet, A., & Perea, M. (2023). Investigating the Role of Response Codes in Masked Priming Lexical Decision Tasks: The Case of Repeated Presentations. Brain Sciences, 13(3), 452.

- Gagné, C. L., Spalding, T. L., Nisbet, K. A., & Armstrong, C. (2018). Pseudo-morphemic structure inhibits, but morphemic structure facilitates, processing of a repeated free morpheme. Language, Cognition and Neuroscience, 33(10), 1252-1274.

- Hudson, P. T., & Bergman, M. W. (1985). Lexical knowledge in word recognition: Word length and word frequency in naming and lexical decision tasks. Journal of memory and language, 24(1), 46-58.

- Juhasz, B. J., Yap, M. J., Raoul, A., & Kaye, M. (2019). A further examination of word frequency and age-of-acquisition effects in English lexical decision task performance: The role of frequency trajectory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 45(1), 82.

- Karimi, H., & Diaz, M. (2020). When phonological neighborhood density both facilitates and impedes: Age of acquisition and name agreement interact with phonological neighborhood during word production. Memory & Cognition, 48, 1061-1072.

- Khanna, M. M., & Cortese, M. J. (2021). How well imageability, concreteness, perceptual strength, and action strength predict recognition memory, lexical decision, and reading aloud performance. Memory, 29(5), 622-636.

- Kim, J., Kim, S., & Nam, K. (2024). Neural Dynamics of Processing Inflectional Morphology: An fMRI Study on Korean Inflected Verbs. Brain Sciences, 14(8), 752.

- Kusi, M., Wong, S. T. S., Percival, C. M., Zurrin, R., Roes, M. M., Woodward, T. S., & Goghari, V. M. (2022). Altered activity in functional brain networks involved in lexical decision making in bipolar disorder: An fMRI case-control study. Journal of Affective Disorders, 317, 59-71.

- Li, F., & Xu, X. (2022). Impairment of semantic composition in schizophrenia: An ERP study with lexical stimuli. Neuropsychologia, 171, 108241.

- Meade, G., Grainger, J., & Declerck, M. (2021). Friend or foe? Flankers reverse the direction of orthographic neighbourhood effects. Language, cognition and neuroscience, 36(5), 535-542.

- Metzner, I. P., Capellini, S. A., D’Angelo, I., Del Bianco, N., & Giaconi, C. (2021). Visual-Motor Perceptual and Reading Processes of Schoolchildren With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Psychology Research, 11, 236-247.

- Meyer, D.E. & Schvaneveldt, R.W. (1971). Facilitation in recognizing pairs of words: Evidence of a dependence between retrieval operations. Journal of Experimental Psychology, 90, 227-234.

- Miceli, A., Wauthia, E., Arachchige, K. K., Lefebvre, L., Ris, L., & Loureiro, I. S. (2023). Perceptual strength influences lexical decision in Alzheimer's disease. Journal of Neurolinguistics, 68, 101144.

- Perea, M., Rosa, E., & Gómez, C. (2005). The frequency effect for pseudowords in the lexical decision task. Perception & Psychophysics, 67(2), 301-314.

- Premeti, A., Isel, F., & Bucci, M. P. (2024). Visuo-Attentional and Phonological Deficits Explored in French Students with Dyslexia: Eye Movements Recorded during a Phonological Lexical Decision Task. Neurology International, 16(2), 312-326.

- Russell, K. C., Arenth, P. M., Scanlon, J. M., Kessler, L., & Ricker, J. H. (2012). Hemispheric and executive influences on low-level language processing after traumatic brain injury. Brain Injury, 26(7-8), 984-995.

- Silva, P. B., Oliveira, D. G., Cardoso, A. D., Laurence, P. G., Boggio, P. S., & Macedo, E. C. (2022). Event-related potential and lexical decision task in dyslexic adults: Lexical and lateralization effects. Frontiers in Psychology, 13, 852219.

- Soares, A. P., Velho, M., & Oliveira, H. M. (2020). The role of letter features on the consonant-bias effect: Evidence from masked priming. Acta Psychologica, 210, 103171.

- Speed, L. J., Iravani, B., Lundström, J. N., & Majid, A. (2022). Losing the sense of smell does not disrupt processing of odor words. Brain and language, 235, 105200.

- Vanlangendonck, F., Peeters, D., Rueschemeyer, S. A., & Dijkstra, T. (2020). Mixing the stimulus list in bilingual lexical decision turns cognate facilitation effects into mirrored inhibition effects. Bilingualism: Language and Cognition, 23(4), 836-844.

- Wilkinson, M., Keehn, R. J., Linke, A. C., You, Y., Gao, Y., Alemu, K., ... & Müller, R. A. (2022). fMRI BOLD and MEG theta power reflect complementary aspects of activity during lexicosemantic decision in adolescents with ASD. Neuroimage: Reports, 2(4), 100134.